1. Повод

Взятый за основу в специальной теории относительности принцип эквивалентности инерциальных систем отсчета противоречив сам по себе и опровергается экспериментами. В статье сделана попытка обойтись без этой эквивалентности.

Поводом послужили представления о вакууме как о весьма плотной среде. Согласно квантовой электродинамике, для распространения электромагнитных волн со скоростью света нужна плотность среды такая же, как у нейтронных звезд. Объясняют высокую плотность тем, что в вакууме беспрерывно возникают пары частица-античастица, которые быстро аннигилируют. Идея плотного вакуума получила развитие в так называемом излучении Хокинга, объясняющем испарение черных дыр.

В моей статье "Корни корпускулярно-волнового дуализма" также активно применяется идея плотного вакуума в попытке объяснить эффекты квантовой механики. Там подробно рассматривается движение частиц в вакууме, хотя о решении всех вопросов было бы говорить слишком рано. Здесь достаточно следующей упрощенной модели. Любая частица быстро аннигилирует с античастицей пары частица-античастица и таким образом передает эстафету выжившей.

Даже если частица, якобы, покоится, то она всё равно вступает во взаимодействие и как бы скачет. Наблюдатель не различает эти скачки, и ему кажется, что на месте торчит одна и та же частица. Для движущейся частицы скачки приобретают направленный характер, и наблюдатель воспринимает это как движение одной и той же частицы, хотя на самом деле исходная сразу же погибла.

Кратковременно, но одновременно могут существовать как передающая эстафету частица, так и принимающая. При этом расстояние между ними первая частица вообще не преодолевает, а вторая разве что частично. Таким образом, движение в целом складывается из скачков, которые собственно никто не делал. Все участвовавшие частицы практически торчали на месте и погибали почти сразу после своего рождения.

Поэтому нет такого случая, когда атом заметное время несся бы по пространству, а потом так же нёсся испущенный им фотон. Фотоны излучаются практически неподвижными атомами. Движение фотонов тоже складывается из скачков, потому решающие ограничения на движение накладывает вакуум, а наблюдаемое движение источника света мало что значит. В общем, независимость скорости света от источника и приемника известна в физике давно, еще до СТО.

Далее некоторые детали будут уточнены. Однако, и без идеи плотного вакуума часть последующих выводов остается в силе, поскольку они прямо вытекают из экспериментов. В частности: о наличии особой системы отсчета и о несостоятельности самой основы теории относительности.

2. Казус

Согласно теории относительности в движущейся системе отсчета время течет медленнее. Так что космонавт, изрядно полетавший в космосе, может вернуться домой молодым, когда его брат-близнец успеет состариться.

Причем эффект не должен зависеть от того, по какой траектории двигался космонавт, а так же от того, что он испытывал ускорение. Он мог вообще летать вокруг Земли и ежедневно осведомляться о старении близнеца.

Да вот беда, согласно той же теории относительности путешественник вправе считать, что никуда не летал, а двигалась Земля, так что именно он постареет быстрее.

До середины XX века невозможно было поставить какие-либо эксперименты на этот счет, и споры о близнецах ограничивались красноречием и так называемыми мысленными экспериментами, которые ввел в обиход еще сам А.Эйнштейн и которые позже дискредитировали себя до крайности.

Дело не только в том, чтобы выяснить, кто из близнецов прав. При любом варианте будет бардак и катастрофа для теории относительности. На то и парадокс, что любой ответ заранее не годится. Сама теория дает два взаимоисключающих заключения. Значит, аксиома СТО о равноправии инерционных систем неверна уже сама по себе. Вопиющее противоречие заложено в самый фундамент теории относительности.

Споры о парадоксе близнецов длятся уже более 100 лет. Не раз заявлялось о решении парадокса, но воз и ныне там.

Не опираясь на реальные эксперименты, можно спорить еще 1000 лет, и плодить новые нелепые мнения. Огромное количество мнений, скорее всего, говорит о том, что среди них вообще нет правильного. Хоть и считают, что научные вопросы не решаются голосованием, но для теории относительности во многом это именно так. Вера в ту или иную версию сильно смахивает на религиозную, поскольку нет объективных данных, способных удовлетворить всех, и даже сторонники СТО признают ее ограниченность.

3. Долгожители

Короткоживущие частицы, прибывающие на Землю из верхних слоев атмосферы, живут во много раз дольше, чем следовало бы из классической физики. Опыты на этот счет известны с 1940 г., т.е. были еще при жизни А.Эйнштейна.

Эти эксперименты прямо говорят, что две системы отсчета, связанные с Землей и с частицей, неравноправны. Летела частица к относительно неподвижной Земле, а не Земля налетела на частицу.

В плане парадокса близнецов это означает, что прав тот из них, кто остался на Земле, т.е. он состарится, а космонавт нет.

Вроде бы с парадоксом близнецов покончено, а попутно и со всей теорией относительности. Но этого не случилось. К тому времени уже накопилось литературы, критикующей Эйнштейна, во много раз больше, чем в его защиту. Так что важнейшие эксперименты мало что добавили к критике и попросту затерялись в ней. Да мало ли из чего частицы вдруг стали долгожителями! Подобных загадок, например, в квантовой механике, куча на каждом шагу, но это не повод выкидывать квантовую механику.

Хотя позиция А.Эйнштейна сформировалась задолго до опытов с частицами, но она настолько убедительна, что одним фактом ее не свалить. Как говорится, тем хуже для фактов. После крушения теории эфира и до 1940 г. никакой избранной системой отсчета даже не пахло. Если бы о таковой вдруг объявил Эйнштейн или другой ученый, то его просто не поняли бы, как не поняли бы восхваление абсолютной монархии на фоне разворачивающихся во всем мире бурных движений за свободу и равенство.

Наоборот, в условиях невиданной прежде революции в физике лучше было попробовать очередную революционную сногсшибательную идею, нежели не делать ничего. Так что, по-видимому, у А.Эйнштейна не было иного выхода, кроме как провозгласить равноправие систем отсчета. Нелепо, но красиво!

А перечить красивому слову о равенстве не сразу решатся как физики, так и те, кто ни грамма не смыслит в науке. Народ вообще любит оценивать вещи и дела по названиям, а то и по отдельным слогам. Нередко и сами ученые вместо научного изложения увлекаются художественной прозой, не давая никаких определений и заставляя читателей разгадывать смысл текстов по туманным ассоциациям.

Таким образом, заявленное в СТО равноправие инерционных систем тривиально опровергается практикой: данными о частицах, прибывающих на Землю. Но и поныне ученые привыкли радостно рапортовать об очередном подтверждении СТО. Непризнанием теории относительности не заработать очков от официальной науки. Про то, что порушен важнейший столп СТО, скромно помалкивают, поскольку запасного столпа нет, и альтернативный вариант: вообще остаться у разбитого корыта.

4. На самолете

В 1971 г. Хафеле и Китинг с атомными часами полетали на самолете вокруг Земли и измерили различие с показаниями эталонных часов на Земле. Здесь выяснилось влияние вращения Земли, чего не могли дать предыдущие эксперименты.

Когда самолет летел по направлению вращения Земли, то скорости складывались, так что фактически самолет прошел гораздо больший путь, нежели длина экватора.

А когда самолет летел против вращения Земли, то скорости вычитались. Движение самолета, наоборот, сократило путь на длину экватора. В этом случае эффект замедления часов на самолете обеспечивался вращением Земли, а менее шустрый самолет только мешал этому.

Если бы скорость самолета равнялась скорости точки на поверхности Земли, то самолет как бы завис, и движения не было бы вовсе. Именно в таком зависшем самолете по идее было бы лучшее место для эталонных часов. Или на полюсах, тогда часы на экваторе и в средних широтах будут несколько отставать из-за своего движения вместе с вращением Земли.

Эксперимент Хафеле-Китинга подтвердил замедление часов на самолете согласно пройденным путям и суммарной скорости, хотя точность эксперимента оставляет желать лучшего. Как и ожидалось, замедление на самолете, движущемся по направлению вращения Земли, было значительным. А при движении в обратном направлении оно было намного меньше, но также в соответствии с суммарной скоростью самолета и вращения Земли.

Позже проводились аналогичные эксперименты с более точными измерениями, так что в целом эффект считается подтвержденным.

Сейчас результат кажется естественным, но в плане парадокса близнецов он стал, скорее, неожиданным. Относительно близнеца, сидящего на Земле, путешественник совершил ровно один оборот вокруг Земли, неважно в какую сторону полетав. Так что согласно теории относительности в любом случае старение домоседа должно быть одним и тем же по отношению к путешественнику. Но на самом деле вышло не так.

Если же путешественник считает себя неподвижным, то так же согласно теории относительности его старение не должно зависеть от направления полета близнеца. Но зависит! И более того, на самом деле стареет домосед. В общем, оказались не правы оба близнеца. И как ни крути, в СТО бардак, причем даже больший, нежели поначалу обещали противники Эйнштейна.

А реально снова выявилось неравноправие систем отсчета. Опять из-под ног теории относительности ушел фундамент, с которого собственно началась эта великая теория. В математике продукцию даже с гораздо меньшей ошибкой немедленно отправили бы в корзину.

В физике другие критерии. Лишь бы теория объясняла хоть что-то. Всё лучше, чем ничего. На вопиющие противоречия в теории относительности и в квантовой механике смотрят сквозь пальцы, поскольку замены нет, и многочисленные конкурирующие теории не выдержали проверку временем и практикой.

5. Особая система отсчета

Таким образом, по факту с Землей связана некоторая особая система отсчета (далее кратко ОСО).

Эта система явно не привязана к какой-то точке на поверхности Земли, так как в случае привязки к точке замедление в самолете, обнаруженное Хафеле и Китингом, не зависело бы от того, в каком направлении огибать Землю. На самом деле замедление железно зависит от направления полета и говорит, что ОСО не вращается вместе с Землей, и оси системы относительно стабильны. А уже Земля вращается относительно ОСО. И это есть важнейший новый эффект, который не проявлялся в опытах с падающими частицам.

По крайней мере, экспериментальных данных не достаточно, чтобы засечь вращение ОСО. Возможно, что она всё-таки медленно поворачивается, но это осталось за рамками эксперимента. Кроме того, не исключено, что ОСО не представляет жесткой конструкции, и в зависимости от расстояния от Земли слои системы поворачиваются с разной скоростью. Но поскольку данных для этого нет, то в первом приближении считаем ОСО жесткой и привязанной к центру Земли.

С чем вообще связана и откуда взялась ОСО ? Как известно, мировой эфир изгнан из науки. Но теперь может выручить идея плотного вакуума. В таком вакууме нет инертных частиц, относительно которых можно было бы идентифицировать движение. Но есть движение короткоживущих и аннигилирующих пар. Примерно одинаковый разброс по всем направлениям означает, что наблюдатель не движется относительно вакуума, а преобладание по какому-либо направлению означает движение наблюдателя.

По-видимому, ОСО выделяется именно равномерным распределением скоростей по всем направлениям аннигилирующих частиц. Возможно, на свойства вакуума в окрестности Земли повлияла немалая масса Земли. Хотя наша планета не занимается тасканием за собой какого-либо тяжеловесного эфира, но направляет активность вакуума в деле создания пар частица-античастица.

Странно, что влияя на вакуум, Земля не настолько сильна, чтобы еще влиять своим вращением. Но таков факт, если верить названным экспериментам.

Возможно, это не так странно, если считать, что в плотном вакууме движение каждой частицы складывается из ее беспрерывных аннигиляций и возрождений в другом месте. Так что привычного движения там либо вовсе нет, либо оно невелико по сравнению со скачками при возрождении. Так что собственное вращение Земли практически безразлично вакууму. Однако, гораздо более быстрое движение по Солнечной система все-таки позволяет Земле оторвать вакуум и потащить его за собой.

Таким образом, ОСО и окрестный вакуум вместе перемещаются согласно годовому движению Земли, потому это движение Земли никак не проявляет себя в ОСО. Но именно из него исходили Майкельсон и Морли в своем знаменитом эксперименте по обнаружению эфирного ветра. Они были обречены на отрицательный результат, поскольку ОСО неразрывно связана с окрестным вакуумом. В терминах эфира можно было бы сказать, что эфир увлекается Землей.

В свете современных данных становится ясно, что эксперимент Майкельсона - Морли подтвердил постоянство скорости света лишь в ОСО, что тоже является важнейшим результатом.

Если уж искать эфирный ветер, то надо исходить из вращения Земли вокруг своей оси. Но скорость точки на экваторе 465 м/с против скорости 30 км/с движения Земли вокруг Солнца. Так что, тем более, какой-либо эфирный эффект трудно обнаружить.

Не лишне заметить, что эфир был изгнан далеко не только из-за Майкельсона и Морли. Тут поработали аберрация света, опыт Троутона-Нобла и другие опыты. Мнение о постоянстве скорости света тоже было не ново еще до появления СТО. Так что СТО обобщила научные данные того времени. Она также стала самостоятельным ярким явлением в науке. Потому ее трудно опровергнуть даже при сильных неувязках. Так что предложенный в данной статье подход еще надо проверять на многих явлениях.

6. Движение в ОСО

Таким образом, скорость света постоянна по всем направлениям только в ОСО. Уравнивать в правах ОСО с движущимися системами - нет надобности и просто неверно. В каждой движущейся системе действуют свои правила движения света, но они не какие-то вычурные индивидуальные, а жестко диктуются едиными на всех правилами ОСО.

Соответственно нет надобности вводить релятивистское сложение скоростей для уравнивания прав систем, поскольку равенства попросту нет. Скорости складываются исключительно по классической механике. Так что о преобразованиях Лоренца, замусоленных до крайности всеми, кому не лень, лучше забыть.

Например, если тело движется относительно ОСО, а луч света идет в ОСО в противоположном направлении, то относительно этого тела скорость луча будет выше скорости света. Однако, не стоит делать из этого трагедию, поскольку не всегда надо отождествлять абстрактные выкладки с реальными процессами. Так, отрицательного наличия граждан не существует, но это не мешает нам вычитать вышедших из автобуса пассажиров для подсчета оставшихся в автобусе.

На расстоянии предметы кажутся маленькими, но то не значит, что они измельчали в натуре.

Так же формальное превышение скорости света не означает, что какие-либо реальные предметы в ОСО и в вакууме превзошли эту скорость. Наоборот, фатальное стремление в теории относительности пресечь даже все формальные превышения скорости света привели к ошибочному принципу эквивалентности инерциальных систем отсчета.

Еще важный пример: движущийся источник света испустил луч в направлении своего движения. Но это только наблюдателю и релятивистам могло показаться, что состояние движущейся платформы с источником света ничем не отличается от состояния торчащей на месте платформы.

Как отмечено в пункте 1 статьи, разница большая. Несмотря на кажущееся движение источника света, фотон излучается атомом, который практически неподвижен в ОСО. Потому скорость фотона в ОСО всё равно будет эталонной константой, а относительно движущейся платформы она уменьшится ровно на скорость платформы. Так что в итоге тоже работает классическое сложение скоростей.

Если фотон запущен с платформы в направлении, обратном к ее движению, то по тем же причинам скорость фотона в ОСО останется стандартной, хотя относительно платформы она формально превысит скорость света, что, как выше отмечалось, не представляет ничего страшного.

Возможно, предложенные объяснения особенностей движущегося источника света еще не раз придется пересмотреть. Но факт остается фактом: откуда бы ни испускался свет, в ОСО он имеет постоянную скорость. Как бы ни пыжился источник, он не способен запустить фотоны быстрее эталонной скорости света в ОСО. Таким образом, от классического сложения скоростей никуда не уйти.

7. Формула

В версии плотного эфира каждая частица быстро аннигилирует, а остается жить, так же недолго, совсем другая частица из свежеобразовавшейся пары частица-античастица. Так что даже в неподвижном относительно ОСО теле бурлит жизнь, которой присущи скорости и энергии. Если же тело движется в ОСО, то согласно проверенному релятивистскому замедлению времени указанное бурление несколько затихает.

По-видимому, наблюдаемое замедление процессов есть следствие, можно сказать, проекция, более глубоких процессов в самом вакууме. Так что по факту даже каждому неподвижному в ОСО телу присуща некая внутренняя скорость и внутренняя кинетическая энергия. Какова эта скорость? Из-за отсутствия достаточных познаний о вакууме предполагать можно всё что угодно. Но уже есть один привлекательный эталон: скорость света. Именно этот эталон, как будет далее показано, согласуется с результатами экспериментов.

Вообще-то, желательно выводить формулы из аксимом, как сделал А.Эйнштейн. Другое дело, что он принял ошибочные аксиомы, не согласующиеся с современными экспериментами и наличием ОСО. Результат у Эйнштейна о замедлении времени получился правильным. Математическая логика допускает такой фортель. Как говорят, верна формула: из лжи следует истина. На более простом языке: из противоречия можно вывести всё что угодно. Правда, польза такого вывода более чем сомнительна.

Случаи верных выводов из неверных установок редки, но бывают. Так, положительную роль в свое время сыграл теплород. Да тот же эфир. Геоцентрическая система мира позволяла делать очень точные астрономические расчеты, которые долгое время были непосильны системе Коперника.

В данном случае у нас, наоборот, есть проверенный результат замедления времени, и из этого выводятся его причины. Конечно, это не математический вывод, в котором некуда было бы увильнуть. Хорошо, если удается избежать несуразностей, от которых хоть стой, хоть падай. А от теории относительности падали многие, если не все.

Итак, считаем, что всякому телу с массой m и находящемуся в покое относительно вакуума или, что то же, относительно ОСО, присуща внутренняя скорость c - скорость света и внутренняя кинетическая энергия m*c^2/2 в соответствии с обычной формулой для кинетической энергии.

Если же тело движется со скоростью V относительно вакуума, то ему так же присуща внутренняя скорость W, которая меньше скорости света. Возможно, это лишь некая средняя скорость, а отдельные объекты вакуума обладают как большими, так и меньшими скоростями.

Почему в движущемся теле внутренняя скорость падает - это уже не важно для последующих выкладок. Но всё равно вопрос есть, а экспериментов для его решения нет. Можно лишь предполагать, что движущаяся материальная частица имеет меньше подходящих для взаимодействия пар частица-античастица, например, не годятся пары, убегающие в обратную сторону. Тогда как для покоящейся в ОСО частицы в принципе подходят все ближайшие пары.

Для вычисления W представим, что к центру ОСО с одной скоростью V, но с противоположных направлений движутся два тела массой m каждое, и в итоге они сольются в одно целое, а не разлетятся по кусочкам.

Тогда каждое такое тело имело общую кинетическую энергию

m*V^2/2 + m*W^2/2.

Когда это тело упокоилось в центре ОСО, то, как отмечено выше, его внутренняя кинетическая энергия стала m*c^2/2.

По закону сохранения энергии получаем равенство

m*V^2/2 + m*W^2/2 = m*c^2/2.

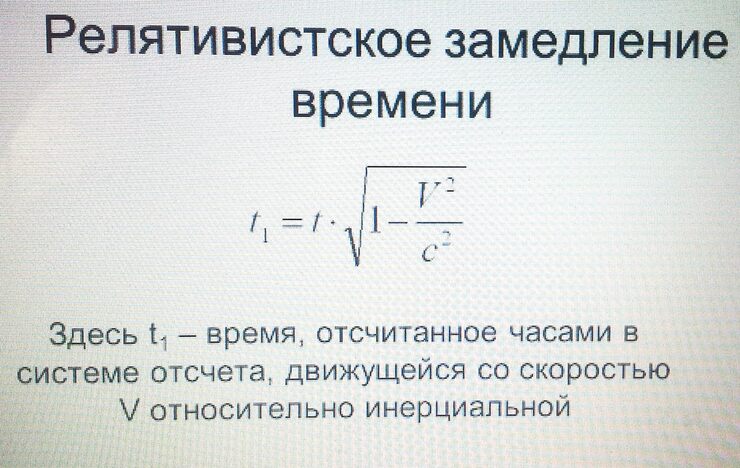

Тогда W равно c умножить на корень квадратный из 1-V^2/c^2, т.е. внутренняя скорость по сравнению с неподвижным телом уменьшилась. И всплыл хорошо известный из СТО коэффициент: корень квадратный из 1-V^2/c^2.

Правда, речь шла о скоростях c и W для самых глубинных процессов. Но, как выше отмечено, логично, что пропорция сохраняется для наблюдаемых нами более медленных процессов, поскольку они строятся на основе более глубоких и, можно сказать, являются их проекциями. Итак:

8. Итоги

Таким образом, в предлагаемой модели часы в движущемся теле замедляют свой ход в точности по СТО и согласно эксперименту Хафеле - Китинга. При этом наблюдатель, сидящий на движущемся теле, конечно, не заметит ничего подозрительного в ходе эталонных часов, привязанных к ОСО. Потому что ничего подозрительного нет в натуре. Нет никакого равноправия систем отсчета, декларированного СТО, а потому нет парадокса близнецов и прочих несуразностей.

На данном этапе не понадобились релятивистская масса и изменение длин предметов. Если вдруг объявятся эксперименты, подтверждающие изменение масс и размеров тел, то возможно, понадобятся уточнения. Пока усложнения выглядят явно неуместными.

В СТО увеличение массы аж до бесконечности при движении понадобилось для того, чтобы неповадно было превзойти скорость света. В случае с ОСО опасения излишни, поскольку скорость света остается предельной, и ее превышение в движущейся системе отсчета носит чисто формальный характер.

Итак, из релятивистских эффектов осталось только замедление времени в движущейся системе отсчета. Да и то замахиваться на время - это слишком громко. Мало ли по каким причинам стали спешить или отставать конкретные часы и разные физические процессы! Может, им температура не понравилась, влажность или сильное магнитное поле. Может, часы вообще грохнули об пол. Это не значит, что время остановилось.

В стекле свет распространяется медленнее, в холодильнике дольше сохраняются продукты. Но было бы излишне считать что время в стекле и в холодильнике течет иначе.

Замедляются и процессы в движущемся теле. Главное, что заранее можно четко рассчитать показания движущихся часов по отношению к показаниям эталонных часов. Поэтому нет надобности вводить какое-либо параллельное время или время для каждого движущегося предмета. Вполне достаточно одного единственного времени, жестко привязанного к ОСО. Так что для Земли мы имеем время, которое вполне можно считать абсолютным.

9. Космос

Что происходит в далеком космосе - пока трудно сказать. Но ясно, что влияние Земли на окрестный вакуум не распространятся для других планет, у которых есть свои ОСО. Путешествия в космосе показали, что ничего катастрофического вдали от Земли вакуум не вытворяет. Опытным путем определяются необходимые поправки, для этого не обязательно знать тонкости поведения вакуума.

Всё же можно сделать некоторые естественные предположения. У планет, близких по массе к земной, наверняка есть такие же ОСО, независящие от собственного вращения планет. У более массивных планет и звезд не исключено полное или частичное увлечение вакуума вращением этих тел. Вероятно, играет роль не только масса, но и скорость вращения. Именно так скорости движения Земли вокруг Солнца хватило на увлечение вакуума, а меньшей скорости собственного вращения не хватило.

Астероиды и мелкие тела в космосе, скорее всего, не обладают ОСО. Но в любом месте пространства по разбросу направлений возникающих и аннигилирующих частиц можно определить местную систему отсчета, в которой скорость света будет той же константой, как в нашей ОСО.

В теории относительности системы отсчета простираются своими осями до бесконечности. В предложенном подходе земная ОСО, как и все другие, локальна. Но это не мешает выявить четкую зависимость между ходом часов на Земле и, например, на Марсе. Так что никаких разных времен вводить не нужно. На всех годится один эталон, установленный на Земле.

Вместе с тем, Земля плюс Марс не составляют единой системы отсчета и, вообще, ни в какой системе не станут подчиняться схожей механике, как в нашей ОСО. Объединение двух планет может быть только чисто формальным, а потому в нем возможны формальные неувязки со скоростью света, о которых ранее говорилось.

10. Покушение на общую теорию относительности

На некотором, неизвестном пока, расстоянии влияние Земли на вакуум начинает ослабевать, а потом и вовсе сходит на нет. Так что даже не слишком далеко от Земли в пространстве бродят другие локальные системы отсчета, в общем, с аналогичными законами. И встает вопрос об их взаимодействии.

Рассмотрим такой простейший случай: от далекой звезды идет свет по обширной однородной части вакуума, и путь ему в перпендикулярном направлении пересекает движущаяся земная ОСО. Можно проиллюстрировать так: по экрану сверху вниз ползет красящая точка, а слева направо движется лента, которая будет представлять земную ОСО.

Как и капля дождя, упавшая на боковое стекло движущегося автомобиля, красящая точка оставит на ленте не вертикальный отрезок, а наклонный, а на самом экране оба закрашенных отрезка будут на одной прямой. (Предполагается, что капля и точка движутся без трения, так что стекло или лента не меняют направление ее движения.) Важно, что закрашенная линия на ленте будет больше ширины самой ленты, и с точки зрения ленты красящая точка двигалась быстрее, чем ранее по экрану.

(Таким образом, наблюдателю на ленте покажется, что красящая точка не свалилась прямо сверху, а пришла под некоторым углом совсем из другого места. Так же со светом от звезд, когда Земля движется перпендикулярно к движению света: кажется, что звезда совсем не в том месте, где должна быть. Это так называемая аберрация света.)

Свет так же пронзит нашу ОСО, но при этом ему предстоит подчиниться правилам ОСО. В движущейся ОСО свету, как и красящей точке на упомянутой ленте, придется пройти по наклонной линии больший путь, нежели в неподвижной ОСО. Значит, подчиняясь местному пределу скорости света, лучу придется затратить больше времени на пересечение ОСО, чем при ее отсутствии.

Эффект такой же, как если бы свет прошел через более плотную среду, скажем, через стекло. Чем быстрее движется ОСО, тем сильнее замедляется пересекающий ее луч.

Теперь пусть ОСО и иллюстрирующая ее полоса на экране движутся не перпендикулярно, а под острым углом к звездному лучу. Хотя ОСО - это не стекло, но на границе двух сред с разными скоростями распространения света из-за волновой природы света (наряду с корпускулярной) должно происходить его преломление. Как и со стеклом, луч должен преломиться при входе в ОСО, а при выходе, если считать ОСО плоской, восстановить свое направление.

Теперь время уточнить и вспомнить, что ОСО - не лента, а, скорее, шар. Если луч проходит не по центру этого шара, то шар играет роль призмы и после двух преломлений существенно меняет направление луча. Это изменение уже не сводится к аберрации света хотя бы потому, что второе преломление при выходе из ОСО имело место после аберрации.

Таким образом, в предлагаемой модели имеет место отклонение луча света при прохождении вблизи масс вещества. Причем решающую роль играет шарообразность ОСО, а не собственно масса, хотя без этой массы, конечно, не было бы и ОСО.

Насколько велико это отклонение, сейчас рассчитать затруднительно из-за многих неизвестных, и прежде всего, из-за размеров ОСО. Кроме того, наверняка, никакой резкой границы нет, и влияние ОСО ослабевает постепенно от слоя к слою. Тем не менее, есть кандидат на замену расчетов А.Эйнштейна. Великий физик считал, что пространство искривлено. Но возможно, что искривление излишне, и отклонение луча определяется описанными выше причинами.

И еще обратимся к важному эффекту общей теории относительности: замедление времени вблизи масс вещества.

Хотя установить это экспериментально пока не позволяют приборы, но, как уже не раз отмечалось, ОСО, скорее всего, представляет не жесткую конструкцию, а множество слоев. Возможно, об этом всё-таки свидетельствует так называемое увлечение инерциальных систем отсчета (эффект Лензе-Тирринга).

Таким образом, наиболее отдаленные слои ОСО мало отличаются от состояния межзвездного пространства, и по отношению к ним более глубокие слои играют такую же роль, как вся ОСО в рассмотренном выше примере с преломлением луча. А именно, лучу, идущему к Земле приходится замедляться из-за движения более глубоких слоев по отношению к выше расположенным. Как будто бы свету приходится преодолевать всё более плотную среду.

В отличие от эффекта с отклонением луча, здесь наверняка можно подобрать формулу изменения этой условной плотности, исходя из известного из ОТО гравитационного замедления времени. Но, скорее, пока это будет чистая формальность, которая ничего не доказывает.

Тем не менее, и здесь появляется кандидат на объяснение причин гравитационного замедления времени в обход эйнштейновского искривления пространства.

Кроме моря несуразностей и привычного залатывания дыр дополнительными аксиомами, квантовой механике и теории относительности присущ крупный недостаток в виде отсутствия общей основы. Такую основу всю жизнь упорно искал А.Эйнштейн и другие физики. Теперь основа замаячила. Далеко искать не пришлось. Это: старая добрая классическая механика.

Авторская публикация. Свидетельство о публикации в СМИ № J108-51036.

Обсуждения Вокруг теории относительности

В статье, наоборот, отброшены фантастические предположения, всё начинается не с аксиом, а с проверенных экспериментов, и в итоге получается привычная логика, присущая классической механике. Здесь каждый шаг развития теории можно досконально проверять, не привлекая новых предположений, тогда как в упомянутых теориях остается лишь постоянно разевать рот от удивления.

При отсутствии экспериментов опростоволосились многие ученые. Так что я не исключаю новых сюрпризов от природы.

Но могу предположить, что на Марсе скорость света будет точно такой же, как у нас. А вот на Меркурии, плавающем в ОСО Солнца, она может оказаться меньше.

Так что если тележка движется навстречу лучу, то их взаимная относительная скорость сложится по классическим правилам и формально превзойдет скорость света.

Так что неточности изложения не избежны, я не могу на каждом шагу уточнять, что в глубине есть еще другие процессы и т.д.

Я же предложил модель некоего облака, из которой как из единого основания вытекают и наблюдаемые волновые и корпускулярные свойства света.

В ней рассматривается более глубокий уровень: возникающих и аннигилирующих частиц. Сами эти частицы далеко не бегают, но служат материальной основой для бегущего облака, которое еще подразделено на слои, которые на внешнем уровне воспринимаются как волны.

Думаю, что и для профессионалов разобраться в этом будет нелегко.

Физики вводили понятия из надобности объяснения мира и, по возможности, отталкиваясь от этого мира. Но уж слишком мир загадочен. Вот и приходится менять мнения о нем.

У математиков своя песочница. По большому счету им плевать на то, что творится снаружи. Но если кому-то хочется выйти наружу, то надо учитывать реалии мира и потребности других людей.