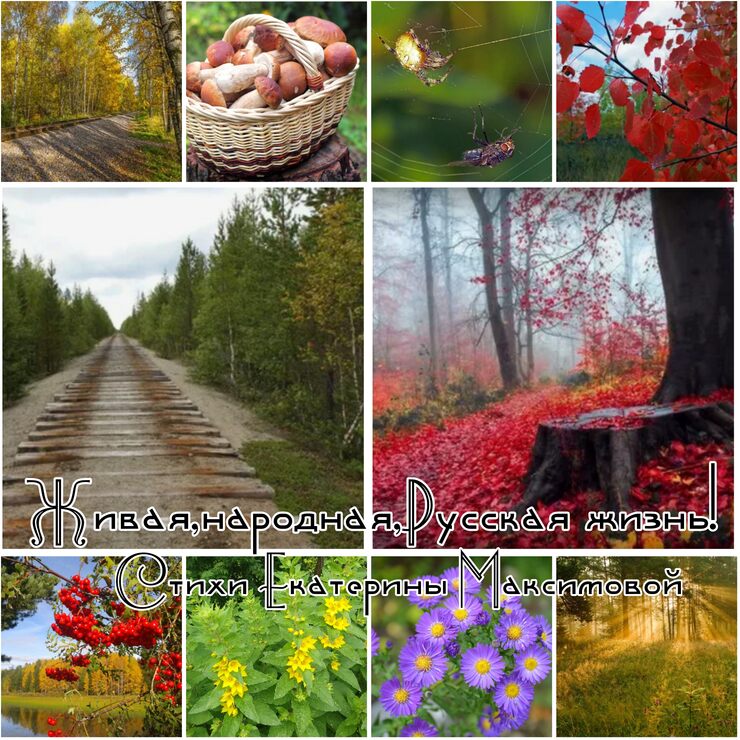

Осинки, берёзки,листвы позолота.Осеннее чудо природной красы. Чащобы,пролЕски,а через болото,дорожная гать вдоль лесной полосы.

Глухая округа.Не убрано сено.В полях борщевик неохватно-ползуч.И тут-же, тяжёлое,серое небо,набрЯкло холодной суровостью туч.

Крапивные заросли. В осень дорога.Забытый, озёрный лесной уголок. ДУбовые рощи,по пояс осока, да влажный ,пахУчий,сырой холодок.

Вперёд ,"напрямки", летовАлые шпалы. Правее - сараи,а в метрах двухстах, лесьё расползлось по ложбистым канавам, в извечно-безлюдных, знакомых местах.

Воняют навозцем окрестности пастбищ.В мошАрах повсюду: поклЯплый камыш, привычные взору

остатки пристанищ, дощатых заборов и шиферных крыш.

Глубинная Русь! До чего же всё скромно.От мошек, мушьЯ,комаров -не спастись. ЗапАла в сознанье и память, надолго,живая,народная, Русская жизнь!

Глухая округа.Не убрано сено.В полях борщевик неохватно-ползуч.И тут-же, тяжёлое,серое небо,набрЯкло холодной суровостью туч.

Крапивные заросли. В осень дорога.Забытый, озёрный лесной уголок. ДУбовые рощи,по пояс осока, да влажный ,пахУчий,сырой холодок.

Вперёд ,"напрямки", летовАлые шпалы. Правее - сараи,а в метрах двухстах, лесьё расползлось по ложбистым канавам, в извечно-безлюдных, знакомых местах.

Воняют навозцем окрестности пастбищ.В мошАрах повсюду: поклЯплый камыш, привычные взору

остатки пристанищ, дощатых заборов и шиферных крыш.

Глубинная Русь! До чего же всё скромно.От мошек, мушьЯ,комаров -не спастись. ЗапАла в сознанье и память, надолго,живая,народная, Русская жизнь!

Август 2022,коллаж автора

Авторская публикация. Свидетельство о публикации в СМИ № S108-178265.

Обсуждения Живая, народная, Русская жизнь

Общее впечатление:

Стихотворение рисует яркую, хотя и несколько меланхоличную, картину осенней русской природы. Чувствуется любовь автора к родным местам, но в то же время присутствует и грусть от осознания их запустения и скромности.

Содержание и образы:

Первая строфа: Задает тон всему стихотворению. Описание осеннего леса, с его золотой листвой, болотом и дорогой, создает ощущение тишины и умиротворения. Эпитеты "осеннее чудо", "природной красы" подчеркивают восхищение автора красотой пейзажа.

Вторая строфа: Вносит нотки запустения и упадка. "Глухая округа", неубранное сено, "неохватно-ползучий" борщевик, "тяжелое, серое небо" создают образ заброшенности и уныния.

Третья строфа: Продолжает тему запустения, но в то же время добавляет детали, характерные для русской деревни: "крапивные заросли", "забытый, озёрный лесной уголок", "дубовые рощи", "сырой холодок".

Четвертая строфа: Усиливает ощущение заброшенности и безлюдности. "Летовалые шпалы", "сараи", "лесьё, расползлось по ложбистым канавам" - все это говорит о том, что жизнь здесь когда-то кипела, но теперь угасла.

Пятая строфа: Описывает типичные для деревни запахи и виды: "навозцем окрестности пастбищ", "покляплый камыш", "остатки пристанищ, дощатых заборов и шиферных крыш".

Шестая строфа: Подводит итог всему стихотворению. Автор признается в любви к этой "глубинной Руси", несмотря на ее скромность и неудобства ("от мошек, мушья, комаров - не спастись"). Последние строки выражают надежду на то, что эта "живая, народная, Русская жизнь" останется в памяти и сознании навсегда.

Язык и стиль:

Эпитеты: Автор активно использует эпитеты ("осеннее чудо", "природной красы", "глухая округа", "тяжелое, серое небо", "влажный, пахучий, сырой холодок", "извечно-безлюдные места", "глубинная Русь", "живая, народная, Русская жизнь"), чтобы создать яркие и запоминающиеся образы.

Метафоры: Метафорическое описание природы ("листвы позолота", "небо набрякло суровостью туч") делает стихотворение более выразительным и эмоциональным.

Просторечные слова и выражения: Использование просторечных слов и выражений ("лесьё", "мошары", "покляплый", "мушья") придает стихотворению колорит и достоверность.

Ритм и рифма: Стихотворение написано ямбом с перекрестной рифмой, что придает ему плавность и мелодичность.

Основные темы:

Любовь к родине: Стихотворение пронизано любовью автора к русской природе и деревне.

Запустение и увядание: В стихотворении присутствует тема запустения и упадка русской деревни.

Память и ностальгия: Автор стремится сохранить в памяти образ родных мест, несмотря на их скромность и неудобства.

Общая оценка:

Стихотворение Екатерины Максимовой - это искреннее и трогательное признание в любви к русской природе и деревне. Оно наполнено яркими образами, точными деталями и глубоким чувством. Несмотря на присутствие ноток грусти и уныния, стихотворение оставляет светлое впечатление и заставляет задуматься о судьбе русской деревни.